瞑想について再学習する

数多あるストレス発散方法

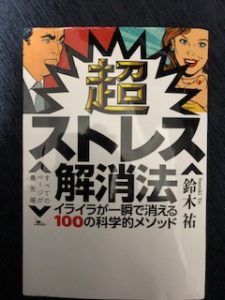

久々に懐かしい本を引っ張り出してみました。

「超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド」鈴木祐著(鉄人社)です。

ストレス改善効果のあるメソッドがタイトル通りに100個紹介されている本です。

簡単なものから難易度の高いものまで様々なメニューが掲載されています。

難易度の高いものは実践までのハードルが高いのですが、難易度の低いメニューも数多くあるので、実践向きの本です。

食事やゲーム・運動や言葉などストレス発散のバリエーションも豊富なので、読んでいると実践したくなる内容となっています。

これまでの私は学んだストレス発散方法を全部やらないといけないと思っていました。

しかし、もっと大切なのはストレスを発散してメンタルヘルスを健全な状態にしたうえで、この世の中で何をするか?ということだと思います。

ストレス発散方法はあくまで何をやっていくかという土台の一部です。

だから100のメソッドのうち、自分に合うものをいくつか見つけておいて、活力と認知機能とレジリエンスをあげることができれば、この一冊の本でメンタルヘルスに関しては全て完結できると思うのです。

何しろメソッドが100あるわけですから、試すだけでも相当な時間がかかります。

試さないままに新しい本に手を出してしまうのは、読書がただの自己満足になっている恐れがあります。

瞑想の効果

本題に入ります。

今回私が鈴木祐さんのこの著書を手に取ったのは、瞑想について改めて学び直そうと思ったからです。

ストレス発散方法は数多あると書きましたが、同じように瞑想にもたくさんの方法があります。

瞑想を継続して1年以上経ちました。

メンタリストDaiGoさんは、瞑想の効果を感じていると何かの本に書いていました。

しかし私は1年ほど継続したにも関わらず、今ひとつ効果を感じていません。

もしかすると私の瞑想の方法がまずいのかもしれないと思い、方法やメリットを学び直そうと思ったのです。

まず瞑想の効果についてです。

「超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド」に2015年のジョンズ・ホプキンス大学の論文による結論が紹介されていました。

しかし、1日に30分〜40分の瞑想を8週間ほど続ければ効果が得られるとのこと。

長い・・長すぎる・・。

私の瞑想の方法

現在私が取り組んでいる瞑想の方法です。

瞑想は早朝の出勤前に行っています。

あぐらを組んで(結跏趺坐の姿勢)両手を膝の上に置きます。

そして1回の瞑想時間は8分間に設定し、吸い込む息より吐き出す息が長くなるように意識します。

ひたすら意識を「無」の状態に持っていくのですが、毎回雑念に取り込まれてしまうのです。

意識が出鱈目な雑念にとらわれていたら、それを再び「無」の状態に戻していきます。

効果が感じられないのは、毎回この8分間がほとんど雑念にとらわれているからです。

瞑想のコツ

改めて「超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メソッド」を読んでみると、瞑想を実践するうえでのポイントが見えてきました。

それは意識が逸れたら呼吸に意識を戻すということです。

呼吸に意識を向けるというのは、確かに様々な瞑想の方法に書いてあったことですが、私は雑念にとらわれたときには「無」の状態に意識を向けていました。

呼吸に意識を向けるという方法がすっかりと私の頭から落ちていたのです。

注意がそれたら呼吸に意識を戻すということを強調して書かれていました。

意識が呼吸から逸れたら、ゆっくりと戻す。

瞑想中は、ひたすらこの繰り返しなのです。

瞑想と森林浴を兼ねてみる

呼吸に意識を向けるコツがわかったところで、実践です。

週末にツレと会ったときに森林浴を兼ねて呼吸に意識を向けてみました。

彼女はただ森林浴と日光浴を行い、私はそれに瞑想状態を加えました。

2人でこの景色を見ながらぼーっとする。

ストレスが実際に発散できたかどうかはわかりません。

ただ自然に囲まれた環境でぼーっとすることはまずないので、贅沢な時間を過ごしている感覚はありました。

最後にもうひとつ瞑想の効能について。

瞑想にはアクセプタンスを育む力があるそうです。

ウキペディアで調べてみると、アクセプタンスとはこのような意味があります。

ネガティブな感情に巻き込まれなくなるということです。

早くそのフェーズまでたどり着きたいですね。