親切はストレス発散につながる

超時間術

週に5日仕事をして、週末の2日休日があるのですが、それでも私は「時間がない」と感じてしまいます。

やりたいことができない。

それが私に相当なストレスになっているのですが、ストレスや不安を感じていると「時間がない」という感覚が高まっていくようです。

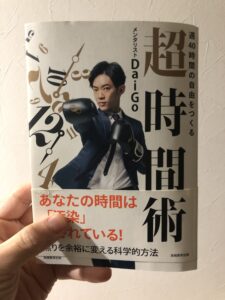

「週40時間の自由をつくる 超時間術」メンタリストDaiGo著(実務教育出版)によると、まず時間というのは皆さんが思っている以上にあるということなのです。

年々日本人の労働時間は削減されています。

ということは「時間がない」という感覚は錯覚ということなのです。

実は豊富にある時間の使い方を工夫したり、時間の感覚を正すためにストレス発散に取り組むことで時間は手に入れられるのです。

今回は「週40時間の自由をつくる 超時間術」からストレス発散方法のひとつ、親切についてピックアップしていきたいと思います。

親切の効果

まず本書の中ではイェール大学の研究内容が紹介されています。

被験者を2つのグループにわけて、ひとつのグループには「自分がやりたいこと」を行う。

そしてもうひとつのグループは「他人のためになること」を行うように指示を出すというものです。

その結果、他人のために時間を使った人たちの方が「この先やりたいことがなんでもできそう」「残された時間がたくさんある」と答えた確率が増えて、最大でも2倍の時間感覚が伸びたそうです。

また他人に親切にした人ほど生産性もアップしたとのことです。

自分のために頑張るのは限界がある。

しかし人のためになると隠されていた力が湧いてくる可能性があります。

スポーツの世界だと、それがきっと家族の存在や応援してくれた人たちの存在になると思うのですが、応援などはあながち綺麗事ではないのかもしれません。

ツレの存在

この「他人のためになること」の効果についてですが、私とツレとの関係もこれは当てはまります。

ツレとは私の彼女のことなのですが、彼女は車いすユーザーです。

神経の病気で麻痺が進行していき、現在は自力で歩けなくなって車いすになってしまいました。

左半身麻痺と右手足も病気の進行によって思うままに動かせなくなってしまったので、この頃は食事を自分で摂ることも難しくなってきました。

だから私がいるときは車いすを押して歩くのはもちろんのこと、食事を手伝ったり、トイレの移動も手伝うことになります。

一見すると大変なように見えるのですが、私の中で「人の役に立っている」という感覚があるので、面倒だと感じることがあっても充実感もあるのです。

自力でできないツレに不満を抱くこともあるのですが、ツレがいるからこそ、私の中で力が湧き上がることもこれまで何度もありました。

親切のコツ

なぜ親切にすることがストレス発散効果があるか?ということなのですが、それは自己効力感が高まるからです。

自己効力感は、「自分は何か大事なことをなしとげられる」という自信のような感覚であり、人助けを行うことで自己効力感がアップして、時間不足を感じさせるストレスの削減につながるということです。

また親切な行為を行うことでメンタルが改善する理由は、脳にドーパミンが分泌されるからです。

「誰かの役に立った!」と感じたときに大量のドーパミンが噴出すると意欲が高まり、ストレス耐性も高まっていきます。

きっとツレのおトイレのお手伝いをすることで、私の頭にはドーパミンがドバドバ出ているのかもしれません。

さて親切を行うときのコツについてです。

まず1日1善でコツコツと親切な行為を積み重ねていくより、週に1日まとめて5回親切な行為を行う方がストレスに強くなっていくそうです。

コツコツだと個々の行為のインパクトが弱くなっていくのが原因で、「人の役に立った」感覚が薄れていくそうです。

だから1週間のスケジュールを立てるときに「デジタルデトックスの日」のように「親切の日」を設けて、最低でも5つ親切をすることを意識していこうと思います。

親切の内容ですが、大きな親切ではなく小さな親切でも気分が大きく改善されていくそうです。

「週40時間の自由をつくる 超時間術」に小さな親切の具体的な例が紹介されていました。

●家族に雑談の電話をする

●後ろの人のためにドアを開けてあげる

●ゴミをひろう

●コンビニで募金する

●人の話を熱心に聞く

●誰かの役に立つ記事をブログに書く

これらは実際の研究で効果が確認された行為です。

私はこれまでこれらの行為を陰徳と呼んでいたのですが、スピリチュアル的な恩恵だけではなく、科学的にも(?)効果があることとして認識されたもののようです。

-

-

陰徳・ゴミ拾い編

目次1 ゴミ拾いで徳を積む1.1 700ニキさん1.2 簡単にゴミは集まらない1.3 いつの間にか「我」が失せる1.4 なんぼでも拾っちゃる1.5 友達の前でええかっこ ゴミ拾いで徳を積む 700ニキ ...

続きを見る

また最後に重要なのは、親切をするときに自分を犠牲にしないということです。

これは最も重要な点です。

これもツレとの関係になるのですが、自分を犠牲にしてまで彼女のお手伝いをしてしまうと我慢が生まれてしまうのです。

するといつの間にはイライラが募ってしまい、関係が拗れてしまうということを何度も経験してきました。

具体的には疲労が溜まっている状態で彼女の治療に付き添ったりすると揉めることが多くなっていきます。

だから大切にしていく優先順位は、まずは自分なのです。

良好な関係を築くときには、自分に余裕がないといけません。

だからヘルパーさんなどの自分以外の他人の力を借りる必要があるのです。

まずは自分。

それからツレ。

この点で愛のコーヒーカップ理論は正しいのだと思います。

-

-

愛のコーヒーカップ理論を始める。

目次1 楽しんで生きるという世界観を得る1.1 愛のコーヒーカップ理論1.2 10のメニューについて1.3 意識の変化1.4 愛のコーヒーカップ理論の実践2 愛のコーヒーカップ理論の経過報告2.1 1 ...

続きを見る