目次

自己肯定感をあげる理由

つい人と比較してしまう、思考の癖があります。

とにかく背が低いことにコンプレックスを感じ、街を歩いていると背が低い高いで一喜一憂してしまうのです。

人と比較して劣等感を感じてしまう癖のおかげで、人といる時に苦しい思いをしてしまいます。それを脱却してみたいと思ったわけです。

大木ゆきのさんのある本に自分と他人を比較する癖がある人は、そのような考え方に陥っている時は自分を笑い飛ばすと良いという方法が紹介されていました。

「また背が低いとか考えてるわ・・アホらしい!」「家庭を持っていないことで焦ってるわ・・アホらしい!」

しかし、この方法は私には定着しませんでした。比較の思考に囚われてしまったままです。

年を重ねていけばコンプレックスも落ち着いてくるかなと思ったのですが、落ち着く様子もなく、人と自分を比較して相変わらず惨めな気分になってしまいます。

人と比較してこれだけ悦に浸ったり、落ち着かなくなる性格ですから、いまの私の体型や顔立ちで良かったなと思います。

もしスタイルも良くて顔も美形だったら、きっと優越感を全面に出した鼻持ちならない奴になっていたと思うからです。

こんな不毛な考えは捨てて、自分は自分のままで良い。そんな自己肯定の意識を手に入れたいと思いました。

人に頼って生きていく

世の中はたった1人で生きていけると思うほど甘っちょろいものではないと思います。

というより1人で生きていると思っているなんてなんと傲慢な考え方なのでしょうか。

あるとき父から"1人で抱え込まずに人に依存しなさい”というメッセージが送られてきたことがありました。

仕事に関しては男性の方がどちらかというと物事を抱え込みがちな気がします。

それは仕事ができるできないがその人の価値につながる意識がどこかにあって、それに加えて大人は「自立」をしていないといけない。そして1人で物事をこなすことが「自立」であるという価値感があるからだと思うのです。

しかし仕事ができる人というのは人に仕事をふるのがうまい人だと思います。また大きな物事を成し遂げるには、どうしても人の力を借りる必要が生まれてくるのです。

仕事に関しては自分1人でこなすことは単なる自己満足だと思います。

頼れないからひきこもる。

なぜ人に頼る話を言い始めたかというと、人に対するコンプレックスがあると、人と一緒にいることが辛くなってくるからです。

しかし、先ほども述べたように世の中は1人で生きていけるほどに甘くはない。ということは、生きていこうと思ったら人と共生していく必要があるのです。

父がメッセージとして送ってきた"人に依存する"ということは、依存というより相手の力を認めるということだと思います。

昔お世話になった医師から言われた印象的な言葉があります。

「君は頼れる人が身近にいる?……お母さんだけ?だから君はひきこもるんだよ…」

よって孤立したくないのなら認めるしかない・・そんな考えを導き出しました。

脳には考え方の癖というものがあるそうです。自分のことを褒めながら人のことは貶さないらしいのです。

考え方は脳の癖なので、褒める人は自分も他人も褒める傾向があるし、貶める人は自分も他人も貶めるそうです。

だから人を認めようと思ったら自分を認める必要があるのです。

つまり人を認めて共生していこうと思ったら、自分を認めることが先なのです。

ツレは人を頼らざるおえない

人を認めようと思ったら、自分を認める必要もある。

そこで私はツレに相談をすることにしました。

私のツレは難病を患っており、出会った当初は1人で歩くことができたのですが、12年の歳月を経て、車いす生活に変わっていきました。

ある日、車の運転をしていた彼女は眼振(黒眼が左右に震えて視界がブレブレになる状態)と手の麻痺で運転することができなくなってしまったのです。

みなさん所詮人ごとなので「危ないから仕方がない!」で片付けてしまいますが、自力で歩けなくなる。これまでできていたことがどんどんできなくなっていく。その末に運転もできなくなっていったわけですから、運転するのは危ないと言うのは理解できる反面でツレの悲しみも理解ができるのです。

当時私は思うように体が動かなくなっていくツレが自己否定の思考に走っていかないと心配したものでした。

できていたことができなくなっていく心境はどんなものでしょうか?彼女はどのようにして自己肯定感を保っているのでしょう?

鼻でバカにしかけましたが、もしかすると寝るって最強なのではないかと思ったのです。

だって私は圧倒的に睡眠が足りないのですから。ちなみにツレは子供のように就寝時間が早いのです。ツレの朗らかな性格は圧倒的な睡眠量からきているのかもしれません。

自分を好きになりたいを読み返す

というわけで、孤立しないためには人を認める。

人を認めるには自分も認める。自分を認めるということは自己肯定感を上げるということなのかなと思った次第です。

自己肯定感は斎藤一人さんの著書でよく使われる言葉なのですが、生憎私の手元には斎藤一人さんの著書は「成功脳」しか残っていないので、他に自己肯定感をテーマにした本に手を出す必要があります。

断捨離しまくった我が家の本棚をざっと見て、それに近い内容の本を探すと、ただ1冊残っていました。

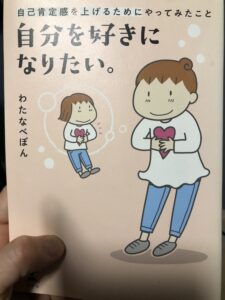

わたなべぽん著「自分を好きになりたい。」(幻冬社)

内容は毒親に育てられた著者が日常で少しずつ自分のことを好きになっていく様子が漫画化されたお話です。

漫画なのですぐに読み切ることができる…。ありがたいですね。

前に読んだときは自分を卑下してきた私にも共感できる部分があったので、著者に好感を持つことができました。久々に読み直してみようと思います。

自分を好きになるためにできそうなこと

自分を好きになるプロセスを要約すると、まずは自分が喜ぶことを知るということです。

自分の感情に向き合って自己理解が高まったら、次はその自分を喜ばせる行動を積み重ねて、自分を大事にするということです。

そして最後にありのままの自分を受け止められるようになるということです。

ありのままの自分を受け止められるようになるということは、私なりに考えてみたのですが、内心感じていることを頭で否定せずに受け入れて認めていく作業かなと思います。だから感じていることを味わい尽くしてみようと思います。

自分の中の子供の部分

本の中では、小さい頃の「わたなべぽんさん」がある日ポン!と芽生えてきて、その頃の気持ちを大人になった著者に訴えてくるというシーンがありました。

著者はそのときからその子供の頃の自分の要求と向き合っていき、自分を満たしていく行動をとっていくようになっていきます。

その要求とは、子供の頃に著者が親からやってもらいたかったことや、自分がやりたかったことだったのです。

私には「わたなべぽんさん」のような小さい頃の自分と対話することはありませんが、仕事をしている時とかに子供っぽい自分の願望(自己顕示欲や承認欲求)が芽生えてくることがあるので、それを自分自身で満たしていくことも自己肯定感を上げる作業になるのかもしれません。