タスクをこなし続けた週末

タスクの実践

休日は本に書いてあることを実践するチャンスです。

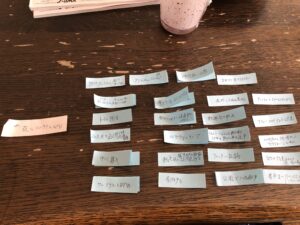

前夜から付箋にタスクを一枚ずつ書き出して用意しておきました。

このタスクを付箋に書いていく時間ってワクワクするのです。

これを一つずつ消化していったら自分の人生が良くなっていく気がして意欲が漲ってくるからです。

なぜ、ひとつずつ付箋に書いていくなどという手間のかかることをしたのかというと、それはひとつずつ実践して自分を褒めるためなのです。

自己肯定感が高まると、ストレスがかかったときにそれを打ち払って立ち直っていく力が育まれていきます。

それをレジリエンスと言います。

自己肯定感を高まる最も効果的な方法が自分を認めて褒めるということです。

自己肯定感は大人になってからも高めることができるものです。

タスクを付箋やリストにして「見える化」します。

タスクを目に見える形で消化すると褒めるきっかけが明確になっていくと思いました。

というわけで、自分を褒めるためにタスクを実践していった1日を振り返ってみたいと思います。

まず午前の部

睡眠をしっかりとって早朝に目が覚めたので、朝から散歩に出かけました・・・と言いたいところでしたが、目が覚めたら10時を過ぎていました。

しかも、前日も夜更かしをしていたため、顔色が悪いと母親に言われる始末(この日は実家に帰省中)。

目を覚ますために早速実家の庭に出て、日光浴を始めました。

「超ストレス解消法 イライラが一瞬で消える100の科学的メリット」鈴木祐著(鉄人者)に日光浴の効果についての言及がありました。

日光を浴びていないと人間はビタミンDが欠乏するそうです。

ビタミンDは免疫システムを健やかに保ち、細胞の増殖を促して美肌をキープし、メンタルの不調を防ぐなどの効果があります。

そして日本人の最適な日光浴の平均時間は6〜20分なのだそうです。ただこれには個人差があるので一概には言えません。

また最適量を超えてしまうと光による老化や皮膚癌のリスクも高まります。

↓我が家の庭から見上げた曇り空。

この日は幸運なことに太陽が顔を出していたので、充分に日光を浴びることができました。

この頃顔のシミが気になり始めてきたので、ネックウォーマーで口元まですっぽりと隠して日向ぼっこを20分以上続けました。

ここで問題なのは日光浴を行うことで生まれる顔の色素沈着やシミについてです。

それらの皮膚トラブルを防ぐためにはどうすれば良いか?をネットで調べてみました。

すると手のひらを日光に晒すだけでもビタミンDを生成する効果が生まれるそうなのです。

顔を隠して手のひらだけを太陽に向けても、日焼け止めクリームは必須ですね。

お昼の部

久々に湯船に浸かりました。

私の家のお風呂には追い焚き機能が付いていません。

だから、ほぼ毎日シャワー浴の生活を送っているわけです。

そう思うと実家は本当にありがたいです。

お風呂もあるし、食事も偏っていない。

私は本当に家族に恵まれています。

両親は私のことを無条件に受け入れてくれる存在です。

シャワー浴で済ませようと思ったら「お湯張りんさい!」とありがたい母からのお言葉。

しかも入浴剤まで入れてくれました。

入浴の効能については「科学的に元気になる方法を集めました」堀田秀吾著(文響社)に記述がありました。

入浴は血管を広げて血の巡りをよくする作用と、リラックス効果があります。

なぜリラックス効果があるのかというと、湯船に体を沈める必要があるからで、体がダラーンとなった時に強制的に休んでいる姿勢になるからなのです。

その体の動きに引っ張られて心もリラックス気分に持っていかれるわけです。

ということは体がダラーンとなれたらリラックスができるわけですから、熱さや冷たさは関係なく姿勢の問題ということでしょうか。

久々の湯船は本当に心地が良かったですね。

と思わず呟きました。

今を生きる

入浴後の昼食の時間は、携帯をいじりながらご飯を食べるようなことはせずに「ながら食べ」はやめて食事に集中することにしました。

この「ながら食べ」を禁じた理由は「最高の体調」鈴木祐著(Cross Media Publishing)のマインドフルネスの章を参考にしたからです。

私なりに本の内容を解釈をすると、瞑想・マインドフルネスは「観察者」の視点を持つということです。

観察は自分の今の体の感覚や今への意識、そして今目の前で起きている現象にひたすら意識を向け続けるというスタンスです。

すると不安や恐れに対しても「観察者」の視点を持ち続けるわけですから、不安や恐れを感じている自分の今の状態を認め受け入れられるようになっていくということです。

感情に対して否定や拒むことなく受け入れて寄り添っていくと、感情は性質上消失していくのです。

また意識を将来のことよりひたすら今の体に向けるわけですから、予期した不安も抱きにくくなっていくというわけです。

これは「最高の体調」を読んだ私なりの解釈なので、マインドフルネスの真髄を掴み切れているかどうかは不明です。

「最高の体調」の中では、ご飯を食べる場面だけではなく家事に取り組むときもマインドフルネスを行うと不安は減っていくということが紹介されています。

今回は家事ではなく食べることに意識を向けました。

マインドフルネスを体得するきっかけになれば良いと思い、家族と食べるお昼時間には携帯電話を遠ざけて過ごしました。

しかし、これでマインドフルネスの感覚が体感できたかは不明です。

ただ「ながら食べ」をやめるという一歩を踏み出したことが大きいはずです。

両親に私の得意なことは何か?と尋ねてみる。

それは「夢をかなえるゾウ1」水野敬也著(文響社)から見つけたタスクです。

以前にも一度行ったことですが、自分の良さは案外自分で気付いていないこともあるので、他人の視点からアドバイスをもらおうという話なのです。

以前母に私の得意そうなことは何かを尋ねると、このような返答がありました。

これまで気付いていなかったのですが、我が母は自分のことが大好きな人間のようです。

自画自賛もするし、私の話を聞いているのに気づくと母が話題の主役になっていることもあるのです。

とか言って終わらせようとするので、今回は逃しませんでした。

それは諸刃の剣で、だから人と一緒にいると辛くなってくるのです。

得意なことというより不自由なことが大きい・・・。

続いて父の意見。

これで打ち止め。

私が自覚していない自分の良いところを見出すことはできませんでした。

勇気を出して父と母に尋ねた自分を褒めます。

夕方の部

自宅に帰りました。

電車の中で睡魔に襲われながらもタスクを消化します。

まず私自身の欠点を10個書き出す作業からです。

大木ゆきのさんの『幸せが無限に舞い降りる「お手上げの法則」』(大和書房)の中で主人公の女性が実践していたものです。

効果としては書き出すことで欠点を認め、認めることでそれが長所になっていくということなのです。

昔は今より自分の欠点を見る癖が強かったので、スラスラと自分の欠点が苦もなく出てきます。

あっという間にタスクが終わりました。

続いてボックス・ブリージングを行いました。

別名タクティカル・ブルージングで、緊張とリラックスのバランスを程よく保つ簡単な呼吸法です。

2、4秒間息を止める

3、4秒かけて口から息を吐き出す

4、4秒間息を止める

気持ちが落ち着くまでこの呼吸を繰り返します。

緊張状態に陥ると人は呼吸が浅く早くなっていきます。

このタクティカル・ブルージングで呼吸のリズムを意図的に遅らせることで、脳の警戒心を解けるようになって心拍数が下がって体の緊張もゆるんでいくのです。

さてこの4秒間の感覚で呼吸を行うということですが、このリズムに慣れていないので4秒で息を吐き出せずに肺の中に少しずつ酸素が残ってしまい、次第に息が苦しくなっていきました。

4秒で吸って、4秒止めて、7秒ぐらい吐き出さないと呼吸が続きません。

この呼吸法は緊急時に体のコントロールを取り戻すためのものと言われていますが、息が苦しくなってますます緊急事態に陥ってしまいました。

夜の部

さて夜を迎えました。

休日はあっという間に過ぎていきます。

付箋を全てこなそうと思っていたのですが、半分ちかく残ってしまいました。

またタスクを一つずつこなすごとに自分をホメることが目的だったはずが、まだこれも定着しておらずにホメることを忘れてしまうことも多々ありました。

夜の部に取り組んだことはスリー・グッド・シングスと瞑想です。

スリー・グッド・シングスは今日起きた3つの良かったことを書き出すタスクです。

しかし、ただ良かったことではなく未知なるものに取り組んだ経験や、今まで知らなかったことに触れた経験を3つあげていきました。

ストレスや不安が無く、落ち着いた精神状態でいられる場所をコンフォート・ゾーンと言うのですが、心地よい代わりにその場所に安住してしまうと長い目でみた時に成長しない可能性があるのです。

だからコンフォート・ゾーンから飛び出していくために些細なことでも良いので、ゾーンから飛び出る体験や発見を意識して積んでいくのです。

そのために必要なのが新しい経験です。

だから1日に3つ未来に向けて起こした行動(未知なるもの)をスリー・グッド・シングスで確認しました。

私の手帳。これにスリー・グッド・シングスを書いていきます。

また瞑想については、「ストレスを操るメンタル強化術」DaiGo著(KADOKAWA)を参考にすると、瞑想には前頭葉を鍛える効果があるということです。

前頭葉を鍛えていくと白灰質を呼ばれる部分が肥大化していき、ネガティブな感情の処理能力が高まっていきます。

そのうえ瞑想によって前頭葉に負荷をかけ続けることによって、意志力・集中力・自制心も強くなっていくそうです。

人間は自制心を発揮するときに前頭葉を使います。

小さなものでも良いので毎日自制をすることで少しずつ前頭葉は鍛えられていくそうです。

私は毎日本に書いていることを実践しているので、自制を強いる生活を送っています。

というわけでこれらの生活から自ずと前頭葉は鍛えられているということだと思います。

以上が私の1日の作業です。

自分なりによくやってると思います。

忘れないように自分を褒め倒したいと思います。