コアプロジェクトに対して具体的になにをすれば良いかを明確にする

PPAで自己分析を行う

「最高の体調」鈴木祐著(クロスメディア・パブリッシング)のガイドラインに沿って、不安感や炎症改善のテクニックを実践しています。

今回は不安感の改善について。

さっそくですが、不安を軽減させていくガイドラインは以下になります。

↓

PPAの下位分析で細かいプロジェクトに分解

↓

「3のルール」で毎日の計画を決める

↓

イフゼン・プランニングに落とし込む

↓

インターバル形式で実践

↓

「メタ認知」を使ってプロジェクトのレビュー

↓

大自然に触れる・小説・映画に触れる

↓

マインドフルネス

前回はPPAの上位分析で人生のなかで大切にしている価値観を明確にしました。

まずPPAとは「パーソナルプロジェクト分析」と言う意味で、ケンブリッジ大学のブライアン・リトル氏が考案したメソッドです。

-

-

まずはパーソナルプロジェクトの上位分析を行う。

目次1 人生の満足度を高めるための自己分析1.1 PPAで自己分析を行う1.2 パーソナルプロジェクト分析の方法1.3 私のコアプロジェクト1.4 結論として 人生の満足度を高めるための自己分析 PP ...

続きを見る

5つのコアプロジェクトを明確にし、その取り組んでいるプロジェクトの目的を展開させていきました。

そうすることによって、人生の目的を満たす方法が見えた気がします。

私の場合は、「楽しい気分で過ごす」「人との良好なつながり」「他者への貢献」「経験を積む」「行動の自由」などが人生の目的を満たす方法として、しっくりときました。

そして今回は「パーソナルプロジェクト分析」で使用したコアプロジェクトを下位に展開させることで、具体的に何をすれば良いかを明確にしていくことにします。

下位プロジェクト分析

プロジェクトとか下位とかとっつきにくいフレーズなので難しく感じるのですが、なんてことはない自分が日常で取り組んでいることの中を「PPAレーティングマトリックス」に当てはめて点数をつけて合計点の高いものをコアプロジェクトとし、それに対して以下の2つの質問をぶつけていくだけです。

2、このプロジェクトよりも小さなプロジェクトはなに?

プロジェクトと言う言葉も小難しいので、これは「取り組んでいること」や「やりたいこと」でも良いと思います。

それで1、2は何が言いたいかと言うと、スモールステップや短期目標を導き出すための質問なのです。

「取り組んでいること」「やりたいこと」に対して「なにをしたら良い?」と質問を繰り返せば良いだけの話なのです。

何度も問いを重ねていって、これ以上下位にプロジェクトが思い付かないぐらいに展開していったら終了です。

1番下位に出てきたものが最も幸福度が高まるプロジェクト(やりたいこと・できること)になります。

実践してみる

まだ抽象的すぎて、どうすれば良いのか解りづらいかもしれません。

ここでも私のケースを提示します。

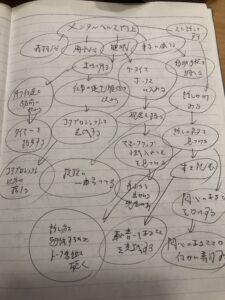

取り上げるコアプロジェクトはメンタルヘルスの向上です。

これを展開させていきます。

まずメンタルヘルスを高めるために「なにをしたら良いか?」を自分に尋ねたら、「森林浴」「海水浴」「睡眠」「東京旅行」「人と話をする」が出てきました。

これらに繰り返し「なにをしたら良いか?」と問いかけて展開させます。

「睡眠」に着目すると「(仕事を)定時に帰る」と「携帯をコンテナに入れる」が思い付きました。

↓こちらが携帯電話を使えなくさせるためのコンテナ

「定時に帰る」を展開させると「帰り支度を5分前に始める」と「仕事の優先順位を決める」になります。

「帰り支度を5分前・・」を展開させると「タイマーを持参する」が出てきました。

時間をタイマーで管理するということで、ここでプロジェクトは打ち止め。

そしてもうひとつの「仕事の優先順位を決める」を展開させていくと「コアプロジェクトを意識する」

「コアプロジェクトを意識する」を展開させると「コアプロジェクト以外は捨てる」が導き出されました。

このブログの中で、私の中のコアプロジェクトを公開していないので解りづらいとは思います。

これは仕事の中でも私の人生で大切にしているコアプロジェクトに関わるものをなるべく優先させていくということです。

結論として睡眠をしっかりととるために「タイマーを持参する」と「コアプロジェクト以外を捨てる」が幸福度が高まるプロジェクトになるということです。

睡眠は、「携帯をコンテナに入れる」が思い付いているので、こちらも同様に「なにをしたら良いか?」という質問をぶつけて展開させます。

すると「現金を持つ」(携帯を使えない→電子決済が使えない→現金が必要)が出てきて、それを展開させると「小銭入れ付きのマネークリップを見つける」が出てきました。

マネークリップを持参して、携帯電話を自宅に置きっぱなしにすることを習慣化させます。

このように具体的な行動が下位プロジェクト分析によって導き出されていくということです。

↓ノートに書き出してみました。

実践してみた感想

さて感想です。

下位プロジェクトを展開させて何ができるかを明確にしていくのですが、そのプロジェクトの内容にそれほど新鮮味がないという点でした。

既に私の頭の中にその中身が前からあって、下位プロジェクトを展開させたからいって新しいものが導き出されるわけではありませんでした。

だから、結局は「やりたいこと」を整理して、それを視覚化した感じですね。

また5つのコアプロジェクトを下位展開させていくと、やること(プロジェクト)がたくさん見つかります。

すると、やることがいっぱいになり過ぎて時間が足りないので、それがストレスになるということです。

下位プロジェクトの分析によって、ただ取り組むべきリストの厚みが増していきました。

リストを書き出しているときは、これで自分が変われる気がするのでワクワク感があります。

しかし実践するには時間と労力が必要になっていくわけです。

そこをどうするか?ということが今後の課題になっていきます。