目次

私は同志を求めている

継続する力を身につける方法

物事が続かない。

そんなお悩みを持たれている方は多いと思います。

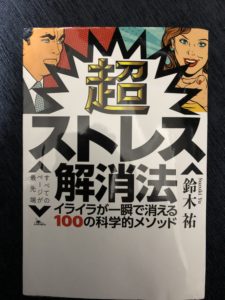

「超ストレス解消法」鈴木祐著(哲人社)にて物事を継続させる方法が書かれていました。その方法を紹介します。

解決策は、チームで支え合う関係性を作ることなのだそうです。

久々に友人に会って、筋トレを続けている話をしました。

さっそく筋トレを継続するために、友人と支え合う関係性を作ることに着手してみました。

私の持って行き方が悪いのでしょうか・・。

見事に玉砕!!

人生を変えるような目標を立てて!それに向かって努力しろよ!おいっ!!

応援し合う関係づくりは失敗に終わってしまいました。

断捨離を再燃させるための本

物が多いことによるデメリット

筋トレはなんとか継続していますが、断捨離に関しては頭打ちを迎えております。

しかし、我が家を見回してみた時にもう少し物が減らせるような気がするのです。

私の1日を振り返った時に、取り組んでいることは「仕事」「筋トレ」「瞑想」「読書」「家事」で、これらに取り組むだけで1日が終わってしまいます。

このように決まり切った1週間のスケジュールを送っているのなら、もっと所有物を絞って部屋の中をシンプルにすることが可能だと思うのです。

それなのになぜ?物が減らないのか?という話です。

物を減らしていく時には思いっきりの良さが必要となってきます。

その勢いをつけるために本を読んで意欲を高めていこうと思います。

今回はこちらの本を参考にします。

「ポジティブ・チェンジ」DaiGo著(日本文芸社)

人間は基本的に変わることを避ける生き物です。

その変わることを避けようとする人間が、変わるための方法論を紹介しているのが本書。

今回は本書の中で取り上げられていたモノを減らせば人は変われるに着目していきます。

選択によって脳がエネルギー(ブドウ糖)を消費し、肝心のところで大事な選択ができなくなる現象を「決定疲れ」と呼んでいます。モノを増やすのは、わざわざ決定疲れを招いているようなものなのです。

「ポジティブ・チェンジ」DaiGo著(日本文芸社)

物の管理と選択は人間の労力と時間を膨大に浪費させます。

なぜかと言うと。物が多いということはそれだけ迷いが生じるからです。

行動しやすい環境を作るためには考えることや迷うことを減らさないといけません。

だからモノを減らしていく必要があるのです。

人間は選択肢が増えれば増えるほど選べなくなり、思い悩む時間が増える。さらに、選んだあと、選ばなかったほうの選択肢を後悔する時間まで増える。結果、人間は選択肢が増えれば増えるほど不幸になる、というわけです。

「ポジティブ・チェンジ」DaiGo著(日本文芸社)

長期目標を達成するコツは、まず手の届く程度の難易度の短期目標をひたすら達成させることが効率的と言われています。

人生の時間は限られています。

だから普段の生活で脇目も振らずに短期目標の達成に時間を使っていくためには、選択肢を減らして迷いを打ち消す必要があります。そのための断捨離なのです。

ミニマリストですか?

断捨離へのモチベーションを高めた矢先に、職場でこのようなことを言われました。

「以前テレビが家にないって言ってましたよね?もしかしてミニマリストですか!?」

ミニマリストという言葉を聞いて、完全に舞い上がりました。

「私もミニマリストをやってみようと思って、よく見て調べてるんですよ〜」

よく見て調べるってことはYouTubeでミニマリストを調べていると思ったので、つい知っているものだと思って話してしまいました。

「えっ?なんです?ミニマリスト?」

あっ・・どうやらミニマリストしぶさんは知らなかったようです・・。

「えっ!最初の方が処分できなくないですか?」

「あっ!なるほど!」

まさかミニマリストという言葉が地方都市で過ごしていて、そこの市民の口から出てくるとは思いませんでした。

同志が見つかると、とてつもなく嬉しくなってくるということを知る

砂漠の中を一人きりで歩いていたらオアシスが見つかったような気分でした。

「瞑想」とか「筋トレ」とか「断捨離」など、本やYouTubeで見聞きしたことをひたすら実践しているのですが、初めて共感してもらえた気分になりました。

私は単なる変人だと思っていたのですが、「そうじゃない!!」という喜びです。

共感してもらえたらとてもつないパワーが生まれますね。

なんだか人々がSNSを行う気持ちがわかったような気がしました。

共感してもらおうと思ったらSNSだけではなく、日頃から周囲の人たちに言葉で伝えて知ってもらう必要もあると思いました(まっ、否定されることもありますが・・)。

そうすることで情報も可能ですし、意欲も高まります。

やはり何かに取り組むときには1人ではなく仲間がいる方が継続する可能性が高まりますし、その後の成長度合いも違ってきそうです。