流動性知能の高め方

脳の筋トレ

知能には流動性知能と結晶性知能の2種類があります。

コトバンクによると、流動性知能は新しい場面への適応に必要な能力であり、具体的には、計算力・暗記力・思考力・集中力などに当てはまるものです。

↓コトバンクのサイト。

https://kotobank.jp/word/流動性知能-1705434

「シリコンバレー式 超ライフハック」デイヴ・アスプリー著(ダイヤモンド社)にその流動性知能向上の方法が紹介されていました。

本の中で、流動性知能とは学習などに使われる知能であり、経験の影響を受けること(結晶性知能)が少ない、生まれながらもっている能力と定義されています。

そして流動性知能はこれまで強化することができないという見解が一般的でした。

しかし流動性知能を強化する方法があるというのです。

それが「二重Nバック課題」というテストなのです。

「二重Nバック課題」を続けることで、短期記憶だけではなく、読解力や数学力などあらゆる知能に基づくスキルを向上させることができるそうです。

二重Nバック課題とは

「シリコンバレー式 超ライフハック」で紹介されている「二重Nバック課題」のルールを紹介します。

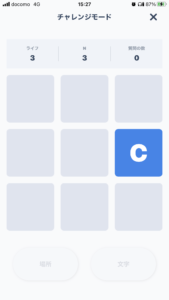

画像は私が普段使っている「二重Nバック課題」のアプリです。

このゲームを毎日最低でも20分取り組むようになりました。

このアプリの画像を使ってルールを説明します。

今回は難易度3にあたるものです。

縦3つ。横3つの9つのボードでゲームが展開されていきます。

画像は真ん中右のパネルに「C」が点灯しています。

この位置とアルファベットをまずは記憶します。

「C」が消えると続いて真ん中左のパネルに「E」が点灯しました。

これも先ほどと同じように記憶します。

「E」が消えると次は下段左のパネルに「A」が点灯しました(消えかけていますがAが点灯していました)。

この位置とアルファベットも記憶します。

そしてここからゲームが始まります。

上段真ん中のパネルに「C」が点灯しました。

ここで注目して頂きたいのが、パネル下に並べられている2つのボタンです。

下の画像の赤丸と緑の丸は私が加工したのですが、赤丸のボタンは「場所」と書かれています。

そして緑丸は「文字」と書かれています。

この場合2つ前に点灯していたパネルの位置と現在点灯したボタンの位置が一致した場合、場所のボタンを押します。

そして2つ前のアルファベットと現在のボタン内のアルファベットが一致していた場合、緑丸の文字のボタンを押します。

もし2つ前と現在点灯したボタンの場所も文字も一致しない場合は何も押さずにスルーします。

今回は2つ前に点灯した場所と一致していません。

しかし、アルファベットは共に「C」なので、文字が一致します。

よって「文字」ボタンのみ押すと正解になります。

この作業をひたすら繰り返し、上達したら難易度を上げていくのです。

ゲームに取り組んでみた感想

1ヶ月ほど継続してみました。

難易度3。つまり3つ前のパネルを記憶するステージで私は100回正解するところまで上達しました。

そして今は難易度4に取り組んでいるところです。

3も4も一緒じゃん!!と思われるかもしれませんが、たったひとつアルファベットが増えるだけで、もうついていけません。

ワーキングメモリー(短期記憶)が本当に必要なゲームで、ちょっとした集中力の乱れで先ほどまで覚えていた2つか3つの位置とアルファベットの記憶が一気に吹き飛んでしまいます。

位置とアルファベットを記憶するのですが、このゲームの大切な点は記憶したことを瞬時に捨てて新しい記憶を得るという、記憶を切り替える力だと思います。

難易度4だと、新しいパネルが点灯したら3つ前のパネルの記憶を捨てて新しい位置とアルファベットを記憶しないといけません。

3つ前の記憶を捨てて頭の中を切り替えないと、記憶がごちゃごちゃになってすぐに混乱してしまいます。

その作業を継続するにはそれなりの集中力も必要になってきます。

序盤は集中力も続くのですが、ちょっとしたことで集中が乱れてしまい、頭の中が空白状態になってしまいます。

そうなると記憶していたパネルがすべて吹き飛んでしまうので、また1からパネルの記憶を積み上げる羽目になっていきます。

集中する環境も大切です。

電車の中でゲームに取り組んでいる時に隣に新しく乗客が座ってくると、そちらに一瞬意識がいってしまい、覚えていた記憶も飛んでしまうのです。

このように「二重Nバック課題」は単調でありながらも、難易度が高いゲームなのです。

Nバック課題を続けた効果

再び「シリコンバレー式 超ライフハック」に話を戻すと、著者のデイヴ・アスプリーさんはこの二重Nバック課題のアプリでIQが12ポイント上昇したそうです。

1ヶ月を目安にトレーニングを継続し、上達していくにつれて言葉の流暢さが高まり、聴解力や読解想起力などが向上するそうです。

流動性知能は40を超えると少しずつ衰えていくそうです。

しかし、この「二重Nバック課題」には希望があって、課題に取り組まなくなっても効果がずっと続くのだそうです。

はっきり言ってこの課題に取り組んでも、ちっとも楽しくないのですが流動性知能向上という果実を得るためにも、取り組む価値は充分にあると思います。