内的統制感を高めることについて

少し前に内的統制感を高めることで幸福感が高まるというお話をしました。

「内的統制感」とは自分自身の行動が結果に直接作用するという信念のことを言います。

これは「幸福優位の7つの法則」ショーン・エイカー著(徳間書店)から学んだ方法です。

「内的統制感」を高める前にまず人は困難にぶち当たったときにストレスで理性よりも感情が優位になってしまうことがあります。まずそこから立ち直るためには、自分の気持ちを認識してそれを言語化するのです。

言語化できるようになると、ネガティブな感情は静まるので気分は改善されていきます。

そして次に問題をコントロールする感覚が大事なので、状況を見極めてどの部分が自分にコントロールできて、どの部分ができないかを見極める作業を行います。

最後にコントロールできるものの範囲の中で、スモールステップを設定していき小さな範囲内で最大限の努力を費やしていきます。

するとスモールステップを達成するほど「内的統制感」が高まっていくのです。

実践してみる

良いことを聞いたらすぐに実践です。

早速いま私が達成したいと思っている課題に対する不安なことを書き出して、その課題の中からコントロールできることを洗い出し、スモールステップを設定することにしました。

まず私が達成したいことをザッと言葉にすると以下のものです。

ここではこれ以上は具体的には書けませんが、私の手帳には具体的な目標設定を行いました。

そしてその目標に対する懸念事項も挙げていきました。この作業が言語化にあたります。

●子供を授かれない。

●ヘルパーなどを活用するとは家に他人を入れるということ。人間関係を築くのが苦手な私にそれができるのか?

●家事・仕事などワンオペになってしまう恐れ(体調を崩しているときにもツレの生活上の支援をしないといけない)。

●私にそのような大それたことができるのか?などなど

いまあげた心配事は一部ですが、他にも多くの不安ごとが浮かび上がってきました。

さてそこから私にできることを考えていきます。それが私が目標に向けてコントロールできることです。

☆情報発信の方法を得る。

☆家事を極力省いて、その時間に有意義な情報を得ていく時間を作る。

☆ヘルパーさんや家事代行さんなど色々な人の力を借りて1人で頑張ろうとしない。

☆体を労り、精神を安定させる。

☆車いすで海外に行った人の情報を得る。などなど。

ツレの病気の進行などは私がコントロールできることではないので、とにかく今の私ができることに意識を向けていきます。そして私がコントロールできることの中からスモールステップを設定していきました。

○格安飛行機を使ってみる。

○家事代行を調べてみる。

○自分から何かの勉強会を立ち上げてみる。

○人に自分から話しかけてみる。などなど

このようにスモールステップは1番頭を使わないといけない工程です。それでいて具体的に自分が何をするかを考えるので取り組んでいてワクワクしてくるのですが、やはり時間と労力はかかります。

スケジュールに書き込んでいく

時間をかけて考えたスモールステップをスケジュール帳に書き込んでいきます。

ルールとしては1日に取り組むスモールステップは欲張らずにひとつだけにするということです。

ハードルはそれほど高くなく確実にこなせるものなので、その一歩は小さくても前に進むことができるのです。

↓このように取り組む内容のハードルは低く、それでいて確実にこなせるものを設定していく。

例えば設定したスモールステップの例としては、「マッサージを受けにいく」「5分間緑の中を歩く」「1日デジタルデトックス行う」「自宅のデスクの上をキレイにする」「ゴミ拾いを行う」などです。

1日設定する課題を複数設けてしまうと、必ずいくつかは取り組めなかった課題が残ってしまうので消化不良の感覚が生まれてしまうのです。しかし1日ひとつに絞るとそれさえ取り組めばスケジュール上は何も残らずにキレイになるので、消化不良の感覚は残らずにやり切った状態が生まれ達成感を感じることができるのです。

大事なのはその達成感による内的統制感なのです。

実践です

というわけでとある日のスモールステップに取り組んだ日をランダムに紹介していきます。

まずひとつ目は「自宅のデスクの上をキレイにする」です。

この頃スタンディング・デスク上が乱れていたので、ずっと気になってはいました。

しかし色々とやることがあって精神的な余裕がなく、放ったらかしのままになっていました。

1日ひとつのスモールステップなので努力するエネルギーをこのデスク上の掃除だけに全部振ったら良いので、なんてことはありません。帰宅後すぐに着手することができました。

びふぉあ〜。

あふた〜。

これで自宅でもブログ作業やインプットができる環境整備ができました。

また他の日には「定時で帰宅する」に挑戦しました。

目的としては定時で帰れるように時間を管理する能力を高めるためと、自分ひとりで仕事を全てこなそうとしないこと。そして仕事以外のことに時間を使うためで、主に時間の使い方として想定しているのはブログや知識のインプット。筋トレです。

定時で帰ることを当初は考えていたのですが、集金中に気が変わりました。

ドキドキしながら一言・・。

ちょっと緊張しました。私の職場は比較的お休みがとりやすい恵まれた部類の職場なのですが、それでも当日朝の時間休の申し出には少し勇気が要りました。

定時で帰宅する予定が、それを一気に飛び越えて2時間早めに帰ることになりました。昔はこのようなことはできず、ストイックでないといけないという思いがあったのですが、今は年々緩く自分に対して優しくなれてきていると思います。

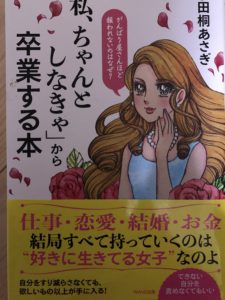

この考え方の大元は「嫌なこと全部やめたらすごかった」(wave出版)や『「私、ちゃんとしなきゃ」から卒業する本』(wave出版)などの著書である小田桐あさぎさんの本から学んだものです。

「家事をしない」「育児もやりたいときにしかやらない」「自分の好きなことだけする」など、読んでいると自分の固定された価値観が受け付けない考え方が散見されて、これは読む人によっては反発するだろうな・・とは思うのですが、この本に書かれていることはとても大切なことだと私は思います。

もし私がツレと一緒に生活するとなると仕事と家事とツレの生活のお手伝いが発生すると思います。

心身の体調が良ければそれで良いのですが、不調のときにはツレを支えることができなくなるし、疲れ切ってしまうと百発百中で不機嫌になってしまう可能性・・・いや自信があります。

だから頑張ってはいけないのです。知恵と知識をフル動員させて日々ゆとりを持った生活がおくれるように改善を繰り返していくのです。

とても印象に残った小田桐あさぎさんの本の中の言葉に、旦那さんたちにアンケートをとったというエピソードがありました。それによると奥さんに求めるものは家事などではなく「笑顔や上機嫌に過ごしてもらうこと」だったらしいのです。

私もそうでありたいです。家事は様々なサービスを駆使して、ツレのお世話もヘルパーさんたちの協力を仰ぎ、私はいつも上機嫌で楽しくツレと過ごせるような生活を送る。これが必要だと思いました。

というわけで、小田桐あさぎさんに倣って疲れているとき、仕事をしたくないとき、他のことに時間を使いたいときには自分を奮い立たせるよりも休むことを優先しようと思います。という思いがあっての2時間の時間休なのでした。

実践してみた感想

以前はto doリストを設定するときに1日3つタスクを設定していたのですが、それよりも1日ひとつの方が私には合っていると思いました。

3つだと何故か立てたタスクが消化できなかったのですが、1日ひとつに変えてからは順調にタスクを消化できるようになったのです。

タスクの立て方が以前よりもうまくなった(少し頑張れば達成できるような程よいハードルを立てられるようになった?)ということもあると思いますし、先ほども書いたように絞った方がエネルギーを一点集中できるようになって、取り組みやすくなったということも考えられます。

やはり課題が達成できた方が生活が楽しくなってくるので、この取り組み方を続けていこうと思います。